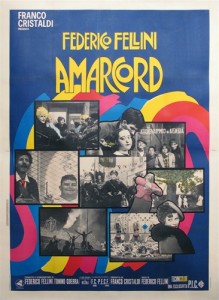

Restaurato, per conto della Cineteca di Bologna, dal laboratorio L’Immagine Ritrovata, con il sostegno di Yoox, il contributo del Comune di Rimini e la collaborazione della Warner Bros., torna in sala Amarcord, opera numero 16 di Federico Fellini e film nel frattempo assurto, suo malgrado, a simbolo involontario d’una vena conciliante, di un certo tipo di rievocazione ecumenica e popolare dei riti della piccola borghesia italiana di certo molto lontana dalle intenzioni del suo autore. Dagli archivi del produttore originario Franco Cristaldi, oggi gestiti dalla terza moglie Zeudi Araya (diventata famosissima, nell’Italia degli anni ’70, grazie all’erotismo in apparenza anticonformista, ma in realtà tremendamente allineato, della Ragazza Dalla Pelle Di Luna [1972]), arrivano anche 10 minuti di materiali inediti – scarti, ciak, pose del trucco, provini, tagli e doppi – selezionati e montati dal regista Giuseppe Tornatore e non intromessi, per fortuna, nel minutaggio complessivo del lavoro bensì radunati in apertura, come preambolo alle immagini, dai toni tra il pastello e la seppiatura (quasi il riflesso cromatico della luce di un antico camino), riprese in origine dal direttore della fotografia Giuseppe Rotunno, tra i supervisori del restauro. Quarant’anni fa Fellini vinse un Oscar per il miglior film straniero e, oggi, il Comune di Rimini, fra gli altri, vuole inserire Amarcord in un più ampio progetto «di riappropriazione del cinema di Fellini e della sua memoria come elemento fondamentale dell’identità della città»: alla nuova circolazione del film seguiranno infatti, nella primavera del 2016, la riapertura dello storico cinema Fulgor, completamente rinnovato (si tratta della sala, al n°162 del Corso d’Augusto, dove il regista vide, sulle ginocchia del padre, il suo primo film da spettatore, Maciste All’Inferno [1962] di Riccardo Freda) e «ripensato» secondo le indicazioni di un altro Oscar, lo scenografo Dante Ferretti, e l’inaugurazione di una mostra permanente presso il Museo della Città.

Restaurato, per conto della Cineteca di Bologna, dal laboratorio L’Immagine Ritrovata, con il sostegno di Yoox, il contributo del Comune di Rimini e la collaborazione della Warner Bros., torna in sala Amarcord, opera numero 16 di Federico Fellini e film nel frattempo assurto, suo malgrado, a simbolo involontario d’una vena conciliante, di un certo tipo di rievocazione ecumenica e popolare dei riti della piccola borghesia italiana di certo molto lontana dalle intenzioni del suo autore. Dagli archivi del produttore originario Franco Cristaldi, oggi gestiti dalla terza moglie Zeudi Araya (diventata famosissima, nell’Italia degli anni ’70, grazie all’erotismo in apparenza anticonformista, ma in realtà tremendamente allineato, della Ragazza Dalla Pelle Di Luna [1972]), arrivano anche 10 minuti di materiali inediti – scarti, ciak, pose del trucco, provini, tagli e doppi – selezionati e montati dal regista Giuseppe Tornatore e non intromessi, per fortuna, nel minutaggio complessivo del lavoro bensì radunati in apertura, come preambolo alle immagini, dai toni tra il pastello e la seppiatura (quasi il riflesso cromatico della luce di un antico camino), riprese in origine dal direttore della fotografia Giuseppe Rotunno, tra i supervisori del restauro. Quarant’anni fa Fellini vinse un Oscar per il miglior film straniero e, oggi, il Comune di Rimini, fra gli altri, vuole inserire Amarcord in un più ampio progetto «di riappropriazione del cinema di Fellini e della sua memoria come elemento fondamentale dell’identità della città»: alla nuova circolazione del film seguiranno infatti, nella primavera del 2016, la riapertura dello storico cinema Fulgor, completamente rinnovato (si tratta della sala, al n°162 del Corso d’Augusto, dove il regista vide, sulle ginocchia del padre, il suo primo film da spettatore, Maciste All’Inferno [1962] di Riccardo Freda) e «ripensato» secondo le indicazioni di un altro Oscar, lo scenografo Dante Ferretti, e l’inaugurazione di una mostra permanente presso il Museo della Città.

E, appunto quarant’anni dopo, cosa aggiungere, in termini ermeneutici, a una pellicola a più riprese amata e interpretata, su ogni strato, un po’ in tutto il mondo? Probabilmente nulla. Si può, tuttavia, annotare come un capolavoro all’epoca ricevuto non senza malanimo dalla critica italiana, con l’eccezione di Pietro Bianchi su Il Giorno (19/12/1973) e, nella stessa data, di Giovanni Grazzini sul Corriere della Sera (persino l’amico Dario Zanelli, nella sua recensione sul Resto del Carlino, sembrò confezionare un’apologia del paradosso, segnata da delusione e stupore), continui a manifestarsi quale termometro «di appetiti repressi, di smanie e cafonerie in cui naufragarono, petti in fuori e pancia in dentro» i cosiddetti «padri indifesi» di cui scrisse il citato Grazzini nella sua recensione; apparendo però, rivisto oggi, molto meno diaristico, meno intimista e meno dolciastro (figurarsi assolutorio) di quanto si volle vedere allora. A Fellini e al suo co-sceneggiatore Tonino Guerra piacque confondere le acque con un titolo preso dal dialetto locale (a m’arcord, cioè «mi ricordo», comunque di cinque anni anteriore al quasi omonimo, ludico memoriale di Georges Perec e nel frattempo diventato, come l’aggettivo felliniano, un modo di dire diffuso a livello nazionale) e con una serie di depistaggi semantici («Amarcord è una paroletta bizzarra, un carillon, una capriola fonetica, un suono cabalistico, la marca di un aperitivo… Una parola che nella sua stravaganza potesse diventare la sintesi, il punto di riferimento, quasi il riverbero sonoro di un sentimento, di uno stato d’animo, di un atteggiamento, di un modo di sentire e di pensare duplice, controverso, contraddittorio; la convivenza di due opposti, la fusione di due estremi come distacco e nostalgia, giudizio e complessità, rifiuto e adesione, tenerezza e ironia, fastidio e strazio. Se si uniscono amare, core, ricordare e amaro, si arriva a Amarcord», Fellini dixit) tali da rendere universalmente accettata l’interpretazione del film quale proustiana rivisitazione del «tempo perduto» dei suoi autori, per l’occasione invasi dai ricordi («L’uomo invaso», poi «Borgo» e infine «Viva l’Italia!», era uno dei titoli di lavorazione dell’opera) e con l’aiuto di questi intenti a ritrarre un microcosmo provinciale segnato da rimpianto e nostalgia. Eppure, in questo come in altri film del regista, e basti pensare alla pigra indolenza dei Vitelloni (1953) o alle oscillazioni oniriche di Giulietta Degli Spiriti (1965), l’ottica “provincialista”, volutamente leggera, a tratti soffice e non di rado disincantata, acquista una valore quasi euristico, diventando l’unica lente possibile attraverso cui riflettere, in un continuo fuoco d’invenzioni visive, sul costante regresso civile di un paese per costituzione incapace di pensarsi in senso critico e al contrario sempre in cerca di assoluzioni e indulgenze. L’ambiente rassegnato della nascita viene osservato come il solito insieme di caratteri deformati e desideri superficiali di mondanità, ma stavolta Fellini riserva a se stesso e alle variopinte entità umane, paesaggistiche e scenografiche della pellicola un fondo tenace di tristezza sotterranea, un’ironia tanto giocosa quanto, in fondo, dolorosa.

E, appunto quarant’anni dopo, cosa aggiungere, in termini ermeneutici, a una pellicola a più riprese amata e interpretata, su ogni strato, un po’ in tutto il mondo? Probabilmente nulla. Si può, tuttavia, annotare come un capolavoro all’epoca ricevuto non senza malanimo dalla critica italiana, con l’eccezione di Pietro Bianchi su Il Giorno (19/12/1973) e, nella stessa data, di Giovanni Grazzini sul Corriere della Sera (persino l’amico Dario Zanelli, nella sua recensione sul Resto del Carlino, sembrò confezionare un’apologia del paradosso, segnata da delusione e stupore), continui a manifestarsi quale termometro «di appetiti repressi, di smanie e cafonerie in cui naufragarono, petti in fuori e pancia in dentro» i cosiddetti «padri indifesi» di cui scrisse il citato Grazzini nella sua recensione; apparendo però, rivisto oggi, molto meno diaristico, meno intimista e meno dolciastro (figurarsi assolutorio) di quanto si volle vedere allora. A Fellini e al suo co-sceneggiatore Tonino Guerra piacque confondere le acque con un titolo preso dal dialetto locale (a m’arcord, cioè «mi ricordo», comunque di cinque anni anteriore al quasi omonimo, ludico memoriale di Georges Perec e nel frattempo diventato, come l’aggettivo felliniano, un modo di dire diffuso a livello nazionale) e con una serie di depistaggi semantici («Amarcord è una paroletta bizzarra, un carillon, una capriola fonetica, un suono cabalistico, la marca di un aperitivo… Una parola che nella sua stravaganza potesse diventare la sintesi, il punto di riferimento, quasi il riverbero sonoro di un sentimento, di uno stato d’animo, di un atteggiamento, di un modo di sentire e di pensare duplice, controverso, contraddittorio; la convivenza di due opposti, la fusione di due estremi come distacco e nostalgia, giudizio e complessità, rifiuto e adesione, tenerezza e ironia, fastidio e strazio. Se si uniscono amare, core, ricordare e amaro, si arriva a Amarcord», Fellini dixit) tali da rendere universalmente accettata l’interpretazione del film quale proustiana rivisitazione del «tempo perduto» dei suoi autori, per l’occasione invasi dai ricordi («L’uomo invaso», poi «Borgo» e infine «Viva l’Italia!», era uno dei titoli di lavorazione dell’opera) e con l’aiuto di questi intenti a ritrarre un microcosmo provinciale segnato da rimpianto e nostalgia. Eppure, in questo come in altri film del regista, e basti pensare alla pigra indolenza dei Vitelloni (1953) o alle oscillazioni oniriche di Giulietta Degli Spiriti (1965), l’ottica “provincialista”, volutamente leggera, a tratti soffice e non di rado disincantata, acquista una valore quasi euristico, diventando l’unica lente possibile attraverso cui riflettere, in un continuo fuoco d’invenzioni visive, sul costante regresso civile di un paese per costituzione incapace di pensarsi in senso critico e al contrario sempre in cerca di assoluzioni e indulgenze. L’ambiente rassegnato della nascita viene osservato come il solito insieme di caratteri deformati e desideri superficiali di mondanità, ma stavolta Fellini riserva a se stesso e alle variopinte entità umane, paesaggistiche e scenografiche della pellicola un fondo tenace di tristezza sotterranea, un’ironia tanto giocosa quanto, in fondo, dolorosa.

«Provinciale e cattolico»: così il marxista Pier Paolo Pasolini definiva, in guisa di rimprovero, il collega, riconoscendogli però di aver dato, nella Dolce Vita (1960), «frammenti altissimi di capolavoro». Percorsa di nuovo, nel presente, la vita di provincia di Amarcord sembra la radiografia amara e desolata, ancorché ridanciana, della vita collettiva di una nazione intera: se Fellini continua a fare quanto ha sempre fatto, ovvero «raccontare storie» (quasi tutte, dall’insistenza sulle forme callipigie delle paesane all’apparizione mitologica di una mucca in mezzo alla nebbia, indimenticabili), oppure, meglio ancora, «a congelare in immagini la mutevole fantasmagoria che costituisce la nostra esperienza affettiva» (come disse di sé Joan Didion), questo universo di fantasmi e apparizioni sottratte allo scorrere immutabile dei giorni e l’acquario antropico qui immortalato – una cittadina romagnola ricostruita per intero negli studi di Cinecittà – somigliano alla rappresentazione astratta della perenne immaturità di una nazione addomesticata dai poteri temporali e spirituali (quindi chiesa cattolica, stato fascista e statuto familiare), dove gli unici soggetti non ancora inibiti e assoggettati sono tutt’al più i ragazzi, o i vecchi, o i matti, in quanto in attesa di essere divorati dai rituali di famiglia, dall’ipocrisia dell’amministrazione politica, dalle cerimonie religiose, oppure a loro miracolosamente sopravvissuti. Le cronache minime di Amarcord, quindi, raccontano di nuovo, con affetto, talvolta stupore e nondimeno sempre senza veri sconti, «l’identità profonda dell’italiano, mai diventato adulto, che mente a se stesso per nascondere la propria catastrofe» (sono parole di Roberto Chiesi relative al successivo Casanova [1976], costruito sulla «faccia acquatica, vaga, cancellata» di Donald Sutherland, ma potrebbero adattarsi facilmente a qualsiasi elemento della galleria umana di Amarcord). Sempre Pasolini, in un articolo oggi rintracciabile nell’einaudiano Descrizioni Di Descrizioni, avrebbe biasimato gli addetti ai lavori rei di non essersi accorti dell’«eccezionale bellezza» di Roma (1972), cui avrebbe rimproverato «la stessa brutale immaturità e la stessa debolezza spregevole dei personaggi che si trovano dentro al film». Ecco, in Amarcord la galleria dei protagonisti trasuda immaturità e gronda debolezza, senza che l’una risulti brutale o l’altra spregevole, perché Fellini vi si raffigura – il tratto autobiografico, seppur immaginifico, diviene in questo caso preponderante – allo scopo di prendersi gioco, con la consueta fantasia e un sorriso a metà strada tra il bonario e il sanguinario, di chi non ha mai smesso di appiccicargli addosso l’etichetta di cineasta estetizzante, di artista compromesso con l’industria culturale.

«Provinciale e cattolico»: così il marxista Pier Paolo Pasolini definiva, in guisa di rimprovero, il collega, riconoscendogli però di aver dato, nella Dolce Vita (1960), «frammenti altissimi di capolavoro». Percorsa di nuovo, nel presente, la vita di provincia di Amarcord sembra la radiografia amara e desolata, ancorché ridanciana, della vita collettiva di una nazione intera: se Fellini continua a fare quanto ha sempre fatto, ovvero «raccontare storie» (quasi tutte, dall’insistenza sulle forme callipigie delle paesane all’apparizione mitologica di una mucca in mezzo alla nebbia, indimenticabili), oppure, meglio ancora, «a congelare in immagini la mutevole fantasmagoria che costituisce la nostra esperienza affettiva» (come disse di sé Joan Didion), questo universo di fantasmi e apparizioni sottratte allo scorrere immutabile dei giorni e l’acquario antropico qui immortalato – una cittadina romagnola ricostruita per intero negli studi di Cinecittà – somigliano alla rappresentazione astratta della perenne immaturità di una nazione addomesticata dai poteri temporali e spirituali (quindi chiesa cattolica, stato fascista e statuto familiare), dove gli unici soggetti non ancora inibiti e assoggettati sono tutt’al più i ragazzi, o i vecchi, o i matti, in quanto in attesa di essere divorati dai rituali di famiglia, dall’ipocrisia dell’amministrazione politica, dalle cerimonie religiose, oppure a loro miracolosamente sopravvissuti. Le cronache minime di Amarcord, quindi, raccontano di nuovo, con affetto, talvolta stupore e nondimeno sempre senza veri sconti, «l’identità profonda dell’italiano, mai diventato adulto, che mente a se stesso per nascondere la propria catastrofe» (sono parole di Roberto Chiesi relative al successivo Casanova [1976], costruito sulla «faccia acquatica, vaga, cancellata» di Donald Sutherland, ma potrebbero adattarsi facilmente a qualsiasi elemento della galleria umana di Amarcord). Sempre Pasolini, in un articolo oggi rintracciabile nell’einaudiano Descrizioni Di Descrizioni, avrebbe biasimato gli addetti ai lavori rei di non essersi accorti dell’«eccezionale bellezza» di Roma (1972), cui avrebbe rimproverato «la stessa brutale immaturità e la stessa debolezza spregevole dei personaggi che si trovano dentro al film». Ecco, in Amarcord la galleria dei protagonisti trasuda immaturità e gronda debolezza, senza che l’una risulti brutale o l’altra spregevole, perché Fellini vi si raffigura – il tratto autobiografico, seppur immaginifico, diviene in questo caso preponderante – allo scopo di prendersi gioco, con la consueta fantasia e un sorriso a metà strada tra il bonario e il sanguinario, di chi non ha mai smesso di appiccicargli addosso l’etichetta di cineasta estetizzante, di artista compromesso con l’industria culturale.

La (surrettizia) biografia di Fellini e Guerra è, a ben vedere, il resoconto biografico del paese tutto, un pellegrinaggio, più dolente che comico, sulle strade della coscienza contemporanea in cui le sole àncore di salvezza vengono incarnate da una sensualità libera, malinconica e capricciosa, presa a morsi nei fianchi, nei seni smisurati, nelle caviglie, nelle spalle e nei polpacci delle donne – italiane, tedesche, svedesi – del “borgo” e dalle zirudèle raccontate, per fragile vanto, dagli elementi più strampalati della comunità. La ciclicità del tempo, racchiusa nel ricorrere stagionale delle «manine» (ossia i batuffoli rilasciati dai pioppi durante la fioritura delle graminacee), fa da cornice alla perpetua adolescenza di un popolo abituato a scuotersi solo davanti alla finzione, dei paramenti ecclesiastici come del transatlantico Rex (artificiosamente ricostruito sopra un mare anch’esso finto, perché, com’ebbe a dire Guerra, «il Rex non è mai passato nelle acque dell’Adriatico davanti a Rimini, ma era il bastimento che raccoglieva il desiderio, il sogno magico di quel borgo, di quella gente, di un viaggio sul mare a bordo della nave dei signori. Quella gente mai aveva visto il Rex: Federico e io scegliemmo di proseguire il sogno») che la Gradisca di Magali Noël saluta in un addio straziante alle opportunità di una vita sfiorita in un batter d’occhi, un paese per sempre bambino e inadeguato di fronte alla colonizzazione dell’immaginario, ai costumi sfolgoranti di Danilo Donati, al cinema americano con Gary Cooper nel ruolo di protagonista, all’imponente coercizione iconografica del PNF. Anche le musiche, meravigliose, dell’immancabile Nino Rota, su tutte il celeberrimo «moderato con swing» per archi, ottoni, batteria e glockenspiel del tema principale, contribuiscono a trasfigurare fin da subito la natura realistica dei fotogrammi in una dimensione sospesa e surreale nella quale i ricordi, veri o presunti tali, fluttuano dolcemente verso il sogno. In quel sogno c’è lo specchio della nazione, e per raccontarla come nessun altro è mai riuscito a fare c’è voluto un riminese, figlio di un modesto commerciante di liquori di Gambettola e di una casalinga capitolina: Federico Fellini, gran bugiardo, affabulatore indefesso, instancabile creatore di immagini e, sia detto per inciso, uno dei più grandi registi (per chi scrive “il” più grande) della storia del Cinema.

Gianfranco Callieri

AMARCORD

Federico Fellini

Italia – 1973 – 127’

voto: *****