–

I went to the woods because I wished to live deliberately, to front only the essential facts of life, and see if I could not learn what it had to teach, and not, when I came to die, discover that I had not lived. I did not wish to live what was not life, living is so dear; nor did I wish to practise resignation, unless it was quite necessary. I wanted to live deep and suck out all the marrow of life, to live so sturdily and Spartan-like as to put to rout all that was not life, to cut a broad swath and shave close, to drive life into a corner, and reduce it to its lowest terms, and, if it proved to be mean, why then to get the whole and genuine meanness of it, and publish its meanness to the world; of if it were sublime, to know it by experience, and be able to five a true account of it in my next excursion.

[ Henry David Thoreau, Walden, or Life in the Woods, 1854 ]

,

Mi appresto a scrivere alcuni pensieri di sorvolo su Santarcangelo Festival 2023.

Un’edizione che, lo dico subito, ho molto apprezzato per almeno due motivi.

Primo motivo di apprezzamento.

Aver contribuito ad aprire i nostri sguardi programmando quasi solamente artistə radicali che non sono mai statə in Italia – e in ogni caso aver proposto principalmente inedite (per il nostro consueto orizzonte) autorialità.

Un programma, insomma, lontano al 95% dalla logica dei soliti nomi “garantiti”, accadimento abbastanza eccezionale in un habitat che dovrebbe farsi sonda del nuovo e invece è -ahinoi- sempre più prudente.

E quando nomi più noti son stati presenti, a Santarcangelo 2023, lo han fatto quasi sempre con progetti speciali, non con creazioni che stanno normalmente girando per rassegne e Festival.

Secondo motivo di apprezzamento.

Aver messo in programma, quest’anno, quasi solo artistə donne: in un mondo (anche quello delle arti performative contemporanee che in teoria dovrebbe essere più evoluto e invece… lasciamo stare) in cui il fetido maschilismo continua a imperare, non mi sembra cosa da poco.

Merito di tutto questo è certo in primis del Direttore Artistico del triennio 2022-2024 Tomasz Kireńczuk (QUI un’approfondita audio-conversazione che abbiamo avuto la mattina dell’ultimo giorno di Festival, per provare a tracciare un primo bilancio di questa edizione), in secundis, ma in maniera consustanziale, alle molte persone che a diverso titolo rendono possibile e viva questa corale avventura estetica.

Estetica, qui, nel senso etimologico di conoscitiva.

E vengo al titolo di questo articolo.

E alla citazione in esergo: quel celebre frammento mi pare contenga le spinte di significazione e le linee curatoriali che credo di aver rintracciato tra le molte creazioni in cui mi sono imbattuto nei giorni scorsi a Santarcangelo di Romagna.

“Vivere deliberatamente”, non voler “praticare la rassegnazione”, “succhiare tutto il midollo della vita”, “mettere a tacere tutto ciò che non era vita”, “spingere la vita in un angolo e ridurla ai suoi minimi termini”: sembra tematicamente appropriato alle spinte creative, se non creaturali, di diverse opere offerte alla ricezione, ciò di cui ci parla il filosofo trascendentalista americano.

Creazioni che interrogano in molti modi il presente e le attitudini di ciascuna persona che lo attraversa.

Come: ancora una volta, la questione è innanzi tutto linguistica.

Non mi stanco di ribadirlo: la storia dell’arte è innanzi tutto avventura del linguaggio.

Del come, appunto.

Altrimenti una canzone d’amore scritta da mio cugino quando era adolescente varrebbe quanto una canzone d’amore di Tom Waits. E invece.

A partire dall’interrogante dicotomia del claim 2023, enough not enough, cercherò di nominare qui, senza alcuna pretesa di esaurirne i molteplici significanti e significati, tre più tre creazioni che in maniera esplicita hanno fatto risuonare la parziale prospettiva appena tracciata, declinandola nelle due già nominate categorie, tematica e linguistica (da considerare come polarità, sapendo che non possono non coesistere, in qualsiasi discorso).

.

PRESENTE VS / E PASSATO, DI TUTTƏ E DI CIASCUNƏ

.

.

Ana Pi, in The Divine Cypher, pare incarnare internamente questo dualismo, in un tentativo mai esaurito di ricreare un mitico rituale attraverso materiali poveri e dozzinali.

Musica a tratti tonante, stretti tagli di luce che la illuminano di sghembo, questa dea post-moderma con bottiglione di palstica sulla testa a mo’ di copricapo tra segmentazioni degli arti superiori e scivolamenti laterali dei piedi abita (meglio: fende) uno spazio ingombro di teli chiari, uno specchio centrale posto a terra e circondato da molti chili di zucchero bianco.

Un altarino evoca la (im)possibilità dell’arte di farsi veggente, forse, mentre un’automobilina radiocomandata ironizza (in senso socratico, dunque di distanza) sullo scavo mitopoietico di questo discorso performativo oscuro e fragile.

Anche la presenza scenica dell’interprete a tratti si fa in levare, finanche dimessa, la sua danza (tribale, o meglio rituale) si smembra, fino a consegnarci una domanda: What is reality?

,

.

L’Après-midi d’un faune coreografato e interpretato da Vaclav Nižinskij con i mitici Ballets Russes per la prima volta nel 1912 è il glorioso referente che Catol Teixeira, in Clashes Licking, traduce in un vertiginoso dispositivo coreografico, termine qui usato nel senso letterale di articolazione di corpi (luminosi, materici, organici) nello spazio, in una progressione che giustappone danza aerea e uno straniante, ferino procedere a quattro zampe e sulle punte (stilema del balletto classico, qui polverizzato), rotazioni e allungamenti, composizioni e scomposizioni delle linee del corpo, fino ad arrivare, lentamente, al buio.

Nell’oscurità Catol Teixeira prosegue la sua danza magnetica e insensata, finalmente al di là del canone, al di là della Storia.

.

,

A proposito di Storia: presente, passato (e futuro) individuali e collettivi si incontrano con dolente semplicità nell’installazione Dear Laila di Basel Zaraa.

Nato nel campo profughi palestinese di Yarmouk, a Damasco, si è trovato a dover rispondere a domande della figlia Laila sulla propria infanzia.

Non potendola portare a vedere il luogo in cuoi ha vissuto ha creato per lei un modellino in miniatura della propria casa d’infanzia, al Festival installato -con struggente moltiplicazione di senso- nelle ex carceri del paese.

Una voce registrata racconta di desideri normali, di feriali piccole gioie: una nonna che tanto desiderava una cucina e poi l’ha ottenuta, tre bambini felici per la loro stanza da letto e per i tre materassi –unico arredo- che vi si trovavano dentro.

Si viene poi invitati ad estrarre da un cassetto un album di fotografie di famiglia.

Colori, carta, inquadrature delle immagini: sembran quelle della mia famiglia, scattate alla fine degli anni Settanta nelle occasioni di festa in casa.

Malinconica allegria di poveracci: loro, noi.

A significare, questa installazione eloquentissima ancorché muta, un possibile noi transculturale, prima e oltre le differenze.

Prima e oltre le diverse sorti.

.

IL LINGUAGGIO DI CUI SIAMO FATTƏ

.

.

Manifesto Cannibale è un commovente (nel senso che fa muovere insieme fruitori e creatori) dispositivo linguistico che da qualche anno CollettivO CineticO sta facendo (e lasciando) evolvere.

Si tratta di una proteiforme riflessione coreutica e performativa sul mondo vegetale (a proposito della “vita nei boschi” citata nel titolo di questo articolo).

Così come ogni habitat è campo non di elementi staccati ma di relazioni reciprocamente influenti, la stratificata creazione di Francesca Pennini e compagnə pone al centro della questione alcuni elementi compositivi, dunque linguistici, del fatto scenico.

E lo fa con la consueta pensosa spensieratezza, con la regolamentata libertà che dal 2007 rende riconoscibile il loro lavoro (e in un mondo di sbiaditi epigoni, non è cosa da poco!).

Gli elementi di questo discorso sono posti in tensione mediante coppie di opposti.

Ne nomino tre, fra molte.

Progettualità e aleatorietà.

Creazione come sempre ingegneristica e ingegnosa, con un gusto per la ludica complessità esattamente architettata che in questo caso sta fianco a fianco con la rinuncia, da parte della coreografa, al controllo, e addirittura alla visione, della propria opera.

Vien da pensare, tra altri esempi luminosi, alla celeberrima Esposizione in tempo reale di Franco Vaccari alla Biennale Arte di Venezia nel ‘72.

Qui, come allora il pensiero è materia che, fenomenologicamente, si dà.

Punto.

Movimento e immobilità.

Immobilità dei performer, all’inizio, poi in Stella 123, poi alla fine, in una smisurata gara di resistenza con (a) sé stessə.

Immobilità di Francesca Pennini, sotto a un telo come una pianta o una lampada: sorta di pulsanti objets trouvés immobili eppur vibranti.

Pennini racconta di pregressi gravi problemi fisici che l’ha costretta all’immobilità: frammenti di biografia offerti all’opera come materiale d’uso, come un telo, una musica, un faro.

Tutto questo apparente immobilismo in uno spettacolo che, a dirla molto grossolanamente, sarebbe di danza, che a dirla molto grossolanamente sarebbe l’arte del movimento: una curiosa capriola del pensiero. Anche seduti immobili, in platea.

Biologia e tecnologia.

Corpi nudi e lamapde che si accendono reagendo a colpi sonori, o alla musica di un pianoforte.

Tecnologia non decorativa, mai “a effetto”: elemento drammaturgico vivo, piuttosto, wunderkammer carnale.

,

,

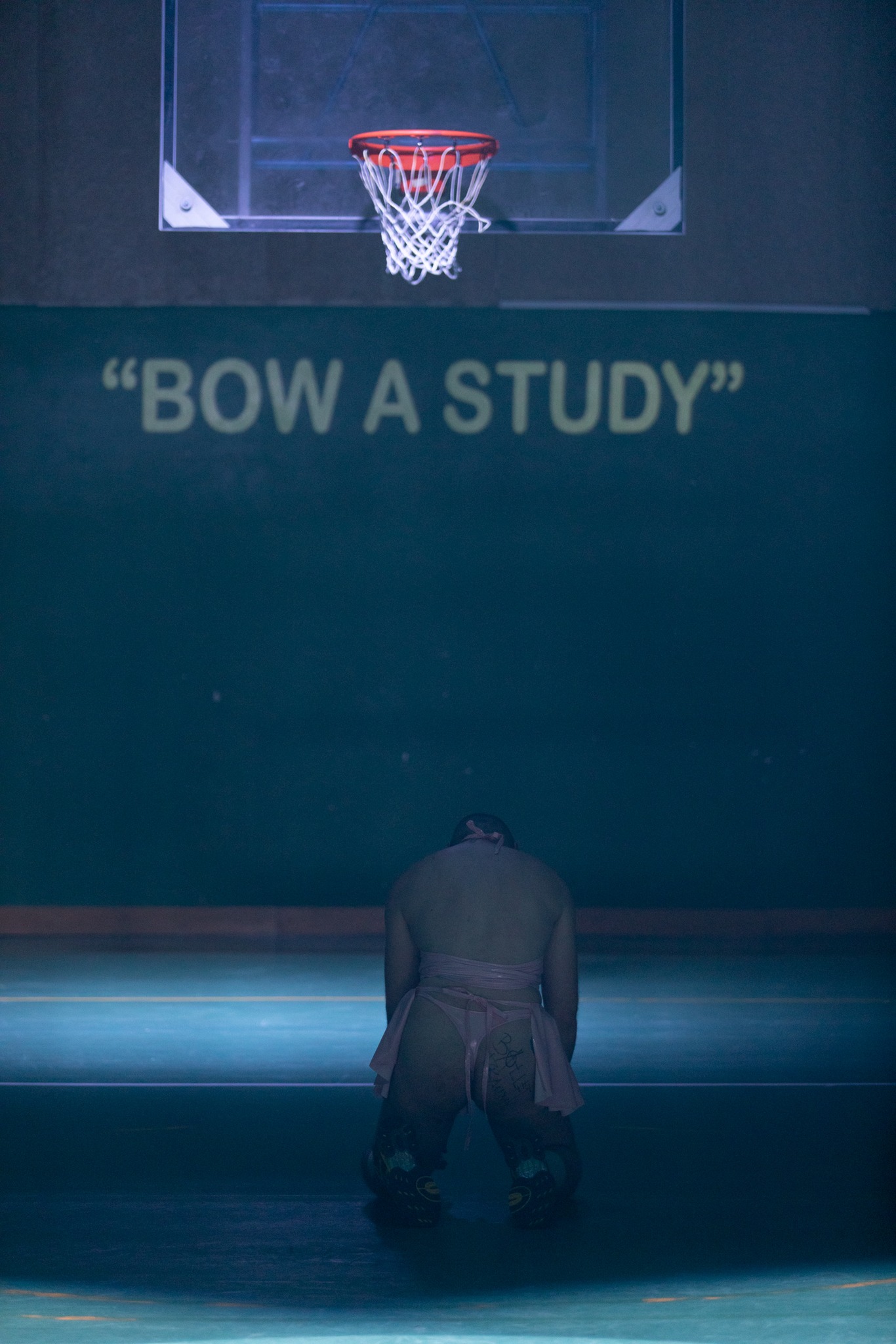

“Wojciech Grudziński, classe 1991, è un artista, coreografo e danzatore polacco residente ad Amsterdam. Nel suo lavoro esplora spazi intermedi e interdisciplinari”: così è scritto sul sito del Festival, nella pagina dedicata a BOW A STUDY.

Progetto in divenire esito del suo percorso alla DAS Graduate School Academy of Theatre and Dance di Amsterdam, costruisce e decostruisce, senza posa, le categorie mediante le quali solitamente classifichiamo, o più basicamente riceviamo, lo spettacolo dal vivo.

Abita codici e poi all’improvviso li fa saltare: racconto, racconto comico, teatro partecipativo, installazione visuale, performance, danza pura.

Ci fa accorgere degli schemi cognitivi che spesso governano, senza che noi ce ne accorgiamo, la nostra relazione col reale.

Secondo Umberto Eco per capire cosa accade quando parliamo di cani, gatti, mele o sedie, abbiamo bisogno di categorie, che gli schemi cognitivi ci aiutano a creare: per attribuire un significato a qualcosa bisogna riuscire a inquadrarlo, a metterlo in una cornice, a dargli un’etichetta.

Uno dei modi, nel mondo dell’arte, per inquadrare un’opera è collocarla in un determinato genere: è una nozione da tutti noi continuamente utilizzata, anche se spesso in maniera inconsapevole, come strumento per individuare caratteristiche testuali a cui riferire significati.

Quando andiamo al cinema, ad esempio, sappiamo che stiamo vedendo un melodramma, un western, un horror, un classico, un moderno, un postmoderno, un action movie o chissà che altro, e, a partire da questa etichetta possiamo, ad esempio, valorizzare o denigrare il film a partire dall’individuazione di una variazione, di uno scarto, rispetto al genere in cui lo abbiamo incasellato.

La stessa cosa accade, se ci pensiamo, negli universi dello spettacolo dal vivo.

Il plurale non è casuale: tanti sono i pubblici quanti sono i mondi linguistici che si abitano (per chi volesse approfondire, un consiglio di lettura: La distinzione. Critica sociale del gusto di Pierre Bourdieu).

BOW A STUDY, smantellando senza posa quel che man mano andiamo costruendo nelle nostre teste, ci ricorda che siamo costituitə di linguaggio.

E che il riconoscerlo ci renderebbe spettatorə brechtianamente più consapevoli.

E, di conseguenza, cittadinə più accorti.

Dunque meno manipolabili, forse.

E tutto questo è (sarebbe) già più di tanto.

,

.

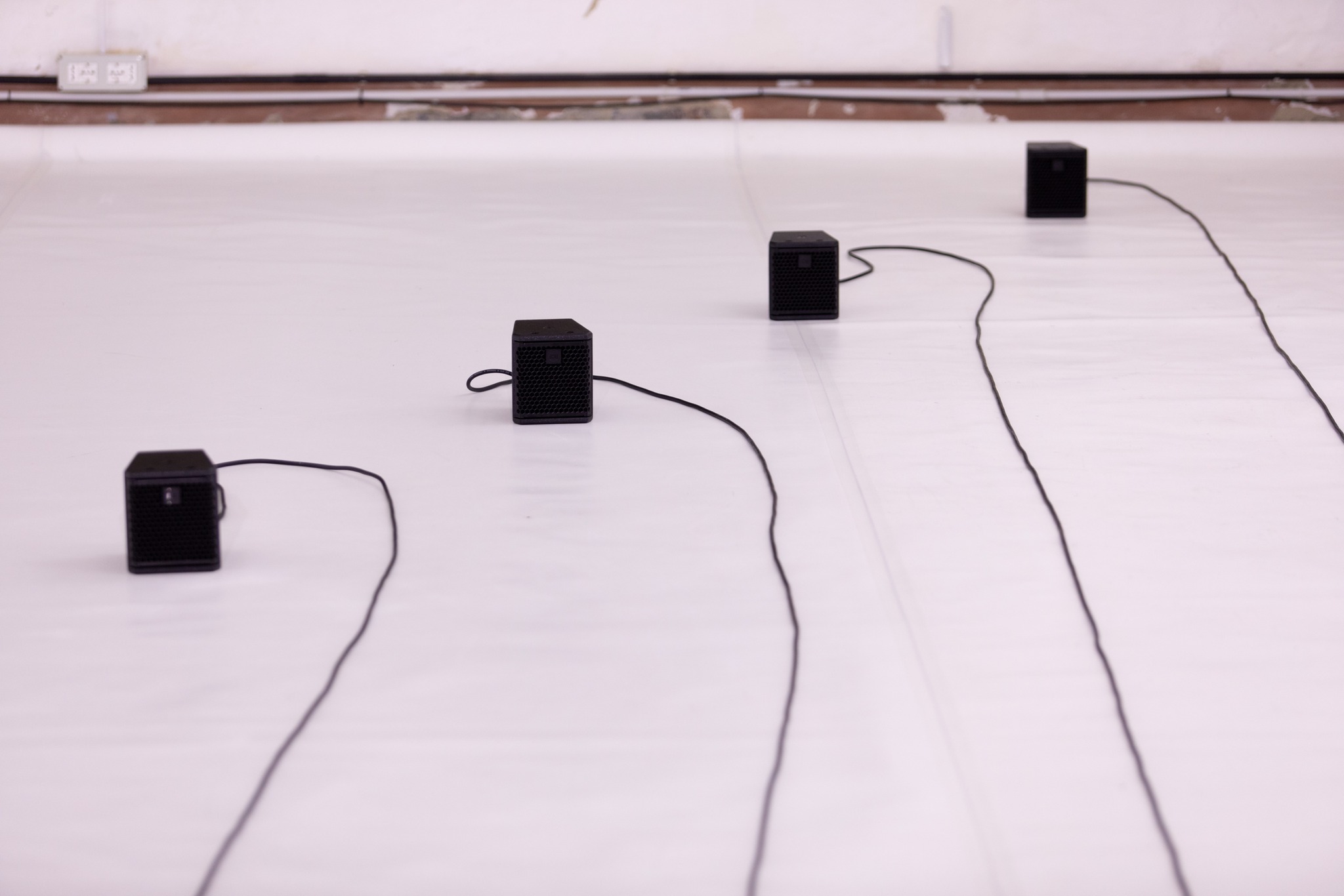

Ultimo esempio (ma a lungo si potrebbe e forse dovrebbe continuare), a proposito del ri(con)durre l’esperienza agli elementi base del linguaggio: in apertura del “dispositivo coreografico per voce, cavi e altoparlanti” Speaking Cables, Agnese Banti esegue una partitura vocale che Andrea Trona moltiplica live tramite loop e tratta elettronicamente creando un suadente e al contempo cupo paesaggio sonoro che Banti dinamizza spostando, ruotando, attivando e disattivando dodici piccoli altoparlanti e i relativi cavi, spesso usati per formare delicati quanto fugaci pattern geometrici.

Ai nostri occhi e alle nostre orecchie è offerta una semplice quanto suggestiva coreografia di corpi sonori e materici.

L’azione, allestita nei spazi bianchi della Rocca di Santarcangelo, assume il sapore di un’algida cerimonia zen.

Celebrazione del momento presente, ricorda uno degli elementi costitutivi di ogni accadimento performativo, dunque di ogni opera che si consuma nel suo accadere: la durata, la temporalità, un qui e ora che semplicemente, e ineludibilmente, succede. E non torna.

*

Ci vediamo il prossimo anno, Santarcangelo Festival, per continuare a cercar vita indomita e nascosta: tra boschi, imboschi e sottoboschi del linguaggio.

Per mettere a tacere tutto ciò che non è vita.

E non praticare la rassegnazione.

E questo, sì, è abbastanza.

.