Suo padre gli avrà certamente spiegato che odiare i negri è un dovere di tutti gli uomini.

Il nocciolo della questione è tutto qui.

[ Stephen King, It, p. 701 ]

.

Non so a voi, ma a me, viaggiare, fa provare un senso di grande vulnerabilità. Lasciare il noto per l’ignoto, una confort zone fatta di abitudini e privilegi, non sapere se riuscirò ad essere compresa, se in caso di difficoltà troverò qualche persona disposta ad aiutarmi. E poi il bancomat potrebbe smettere di funzionare, potrei perdere la carta di credito, e non parliamo di tutte le cose fondamentali che sicuramente mi sono dimenticata di portare con me! Tra le altre, il senso di identità rispecchiato negli occhi di chi mi conosce, la casa nella quale posso rifugiarmi, un armadio zeppo di golfini caldi in caso di freddo improvviso.

Viaggiare mette di fronte a plurimi confini, e dinanzi a questo sentire l’umanità suole comportarsi in due modi: può accettare il senso del limite e con coraggio cercare di spostarlo, rinunciando alla consolazione delle proprie consuetudini, o imporre i propri usi e costumi liquidando in tutta fretta l’impatto con la differenza – quando va bene come folklore, ma quando va male…

Robert Henry Lawrence Jr, uomo che probabilmente apparteneva alla prima categoria, è stato il primo astronauta afroamericano, anche se quasi non se ne trova traccia nelle cronache sui programmi spaziali. Non andò mai tra le stelle: morì nel dicembre del 1969 per un incidente durante un volo d’istruzione. La moglie ricevette parecchie missive, che riportavano uno strano cordoglio: “Contento che sia morto, perché ora non ci saranno bestie sulla luna”.

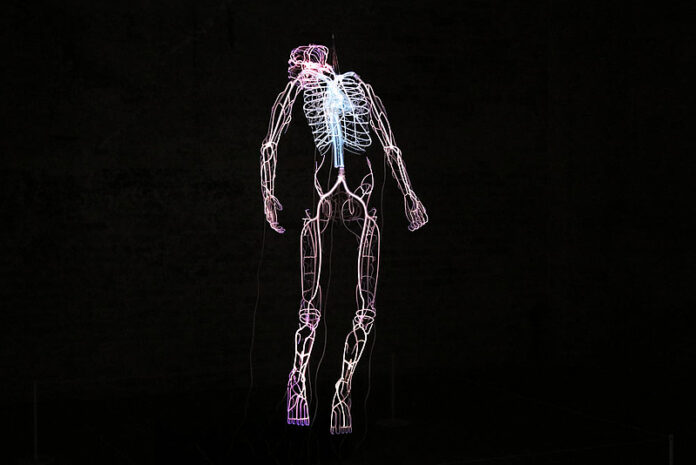

L’artista Tavares Strachan è nato e cresciuto nell’ex colonia britannica delle Bahamas. Nel 2018, con l’idea di far viaggiare l’anima di Lawrence Jr in quell’universo così bramato e mai toccato, ha realizzato e mandato in orbita il satellite ENOCH, che contiene un’urna ricoperta d’oro. Quando ENOCH passa sopra il luogo terrestre dove è esposto il Robert dell’immagine, l’opera al neon si spegne per un minuto, e nuovamente Robert scompare. Non più, però, perché non lo riteniamo degno di appartenere alla nostra storia culturale, ma per ricongiungersi con i suoi astri.

Eurocentrismo, colonialismo e colonialità

La mia identità si è prevalentemente costruita in un punto che, aprendo Google Maps, mi colloca in varie zone convenzionalmente definite come Italia, Europa, Occidente del mondo. Qui ho imparato a sentirmi a mio agio, e a sviluppare un massiccio e sistemico pensiero eurocentrico. L’etimo di questo aggettivo è molto diretto: nel mio planisfero l’Europa con annessi e connessi è al centro di un cosmo geografico, politico, commerciale, culturale, ma anche di costruzione razializzante degli immaginari relativi a ciò che Europa non è. Il punto è rilevante, perché sta alla base della differenza tra colonialismo e colonialità, e dei possibili processi di redenzione da un peccato originale che ci piace pensare concluso in quanto processo storico, ma ancora ben presente nei modelli interpretativi del reale.

Tra il XIX e la prima metà del XX secolo, c’era una volta l’uomo bianco borghese europeo, tremebondo e bruciante di desiderio di fronte alle consapevolezze portate dalle scoperte geografiche dei secoli precedenti. Quale smacco aver incontrato, al di là dei mari, tabacco, pomodoro, riserve preziose di pietre, gas e metalli e non possedere quel tutto lasciato ignorato, quando non “sprecato”, dagli usi autoctoni. Era ora di agire, di far esplodere nel globo l’espansione predatrice con pratiche di dominio e sfruttamento meglio note come colonialismo e imperialismo, cioè la conquista politico-militare attuata dagli Stati occidentali nei confronti di altri territori allo scopo di accrescere risorse e potere.

Oltre che da materie prime sulle quali mettere le mani, questi suoli esotici erano però abitati da animali umani, e il confronto sociale divenne presto motivo di ulteriore minaccia. Il nuovo bisogno che si stava sviluppando sotto i postumi delle gozzoviglie era l’annientamento dell’alterità. Come potenziamento pervasivo del fenomeno coloniale, la colonialità ha imposto, oltre al possesso sui beni materiali altrui, un preciso paradigma di costruzione delle relazioni tra popolazioni. I colonizzatori hanno iniziato ad imporsi come portatori di un modello di produzione della conoscenza unico e assoluto e di un esempio superiore di uomo “civilizzato” diverso da quello incarnato dai colonizzati – parte del discorso negata, vittimizzata e inferiorizzata.

Prima di questa svolta si poteva quasi praticare il colonialismo senza razzismo. Ma non con la colonialità, che permane potente nei nostri percorsi di formazione, nella fede nel metodo scientifico, nelle modalità di costruzione di relazioni di potere basate sul concetto di razza, nell’europico modo di organizzare il sapere sul reale.

Per fare solo uno tra i tanti esempi che potrebbero venirci in aiuto, pensiamo alle boarding school costruite e finanziate dal governo degli Stati Uniti a cavallo tra ‘800 e ‘900. Dopo la storia antica, e le mirabili imprese espansionistiche greche e romane, poniamo come trigger del colonialismo moderno la “scoperta” delle Americhe. Colonialismo fu la migrazione in massa di europei in cerca di opportunità e fortune, il ladrocinio di terre e risorse, il contestuale allontanamento dai territori predati delle persone native.

L’assimilazione forzata alla cultura dei colonizzatori tramite scuole religiose finalizzate alla cancellazione delle culture autoctone rientra invece nelle azioni della colonialità. I figli e le figlie delle persone indigene americane, sotto il vessillo dell’integrazione, vennero deportati negli istituti dei conquistatori con lo scopo di de-programmarne l’identità, la lingua, le usanze. Ogni riferimento alla cultura di appartenenza venne bandito, pena punizioni e abusi. La mente corre senza sforzi ad altri campi, come quelli di detenzione nazista, o a istituzioni totali come il manicomio. Il “costume” da indiano venne trasformato in una maschera per Yankee, da sfoggiare la sera di Halloween.

L’ultima boarding school ha chiuso i battenti nel 2007.

La cancel culture sopravvive ancora oggi.

La geografia è politica

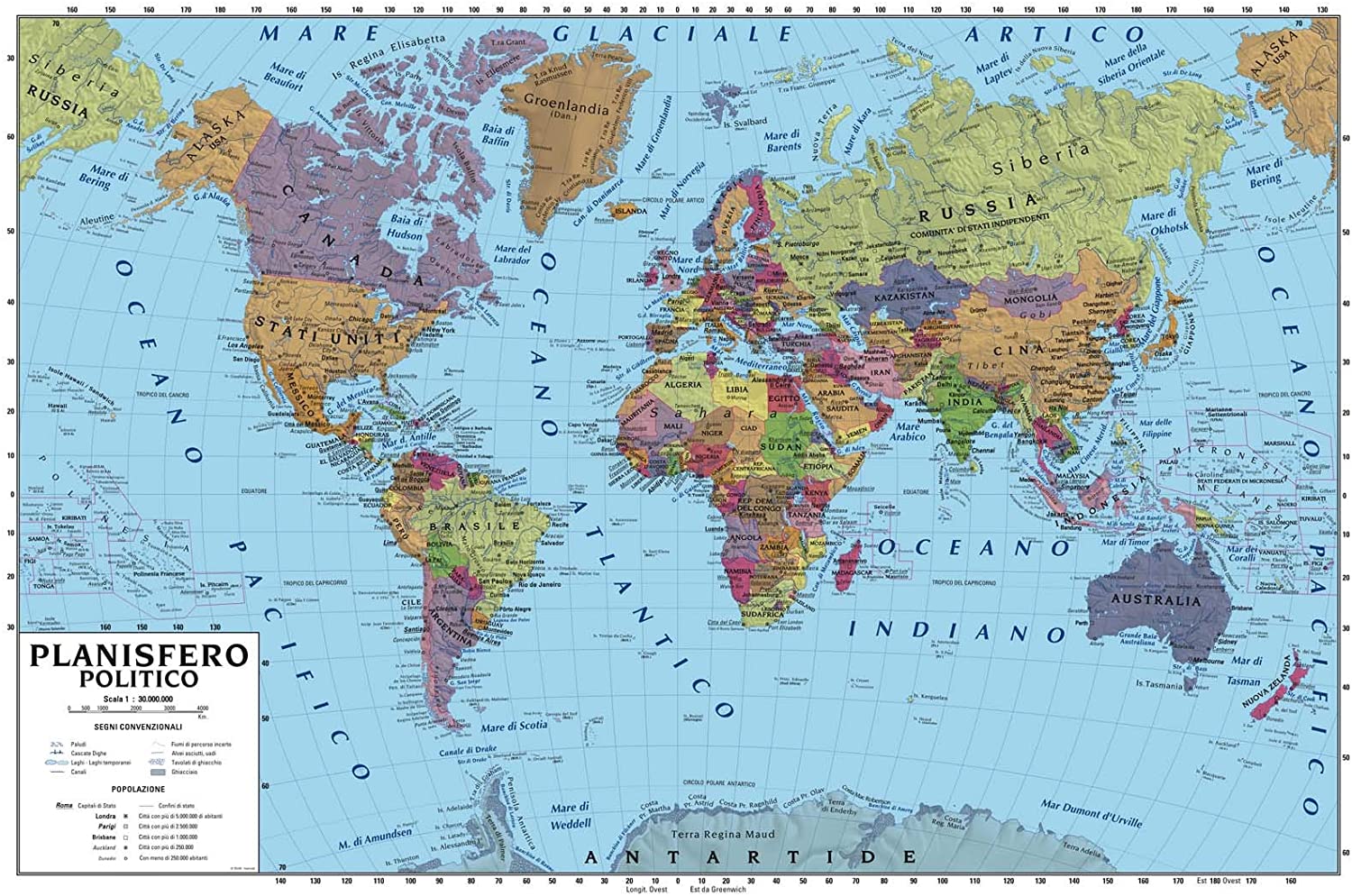

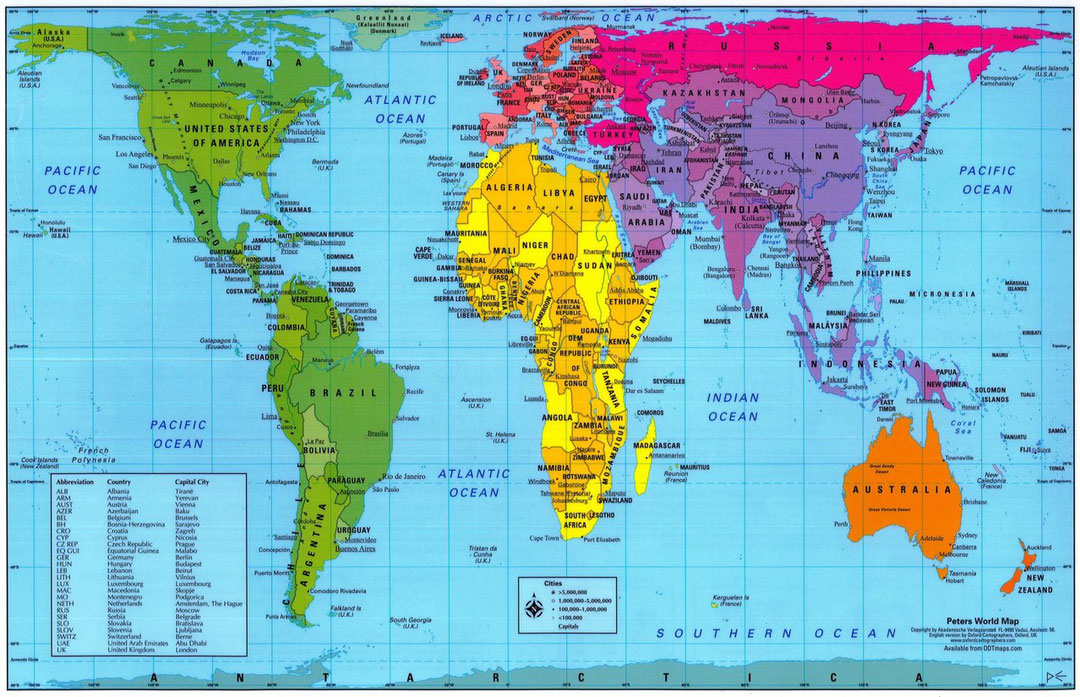

Per fare un secondo esempio potrei mostrare l’immagine che segue.

La carta di Mercatore è solo una tra le possibili interpretazioni geografiche del globo, anche se per tante persone rimane l’unica “verità” con la quale entrare in contatto nel corso di una vita. Realizzata nel 1569 dal matematico e astronomo fiammingo Gerardus Mercator, funziona sulla base di proiezioni dei punti di incontro di meridiani e paralleli su di un cilindro che una volta “srotolato” permette una rappresentazione piatta della superficie sferica terrestre. Il risultato si dimostrò assai efficace per determinare le distanze di navigazione dal punto centrale, l’Europa, ma distorce completamente le reali dimensioni dei territori e degli Stati fuori dal centro, soprattutto di quelli più lontani. La linea dell’Equatore, inoltre, non taglia a metà la carta ma è spostata verso il basso, così che le aree dell’emisfero nord risultano sovradimensionate, mentre le aree a sud sono sottorappresentate.

Dopo 400 anni lo storico tedesco Arno Peters ha cercato di metterci una pezza. Nel 1973 ha rappresentato in modo più realistico la dimensione degli Stati attraverso un planisfero ad aree equivalenti, azzardando un primo passo per recuperare la dignità geografica e storica dei popoli del Sud. Un ulteriore aspetto decisamente decoloniale della carta di Peters è la decisione di assegnare un unico colore a ogni continente: ancora oggi, nelle carte di Mercatore, i colori attribuiti alle ex colonie sono per convenzione più o meno gli stessi degli Stati che ne furono i colonizzatori oramai due secoli fa.

In termini di “fine del colonialismo” l’indipendenza politica e amministrativa delle ex colonie può farci forse dormire sonni tranquilli, ma per porre un freno alla colonialità, cari colleghi d’Europa, quanta strada dobbiamo ancora fare. E chi l’avrebbe mai detto che l’incipit potesse essere pasticciare con i colori?

Il razzismo scientifico

Intorno agli anni 2000, nei programmi accademici di Psicologia, tra lo studio delle funzioni cognitive fondamentali c’era anche l’intelligenza. La prima lezione che seguii iniziò con l’esposizione delle teorie di Sir Francis Galton, che verso la metà dell’800 ne teorizzò una distribuzione normale tra i gruppi razziali umani. Le sue conoscenze e osservazioni gli fecero classificare al primo posto gli antichi ateniesi, seguiti dagli inglesi suoi contemporanei (e conterranei), mentre nelle ultime due posizioni collocò i negroidi africani e gli aborigeni australiani.

Intanto che crescevo nel dogma del metodo scientifico, come unico possibile mezzo di accesso alla conoscenza, non mi fu però contestualmente spiegato che questa boutade epistemologica segnò anche l’inizio del razzismo scientifico contemporaneo, cioè dell’uso della scienza per rafforzare il pregiudizio di superiorità di una razza – solitamente quella in cui si collocava lo scienziato – nei confronti di tutte le altre. Ancora nel 2019 James Watson, premio Nobel per la scoperta del DNA ed esimio esponente del sapere occidentale, dichiarava pubblicamente una differenza nel codice genetico che renderebbe le persone nere meno intelligenti di quelle bianche. All’affermazione non seguirono dimostrazioni, ma lo stava dicendo un uomo, bianco, occidentale, e per di più insignito di un Nobel. Sui giornali ci finì, e l’opinione pubblica l’assorbì.

Un’altra cosa mai dimostrata scientificamente è la nozione stessa di razza, come suddivisione naturale della specie Homo Sapiens in sottocategorie con caratteri fisici ereditari comuni. Più attendibilità sembra invece avere la sua concezione come costruzione sociale, atta a giustificare comportamenti di dominio e predazione delle razze autoproclamatesi superiori (europea ariana, come climax evolutivo della popolazione caucasica) su quelle considerate dai paladini della civiltà come inferiori, deficienti, arretrate, selvagge, bestiali, incapaci di controllo sugli impulsi. L’esaltazione del proprio gruppo di appartenenza va di pari passo con l’oggettificazione, l’inferiorizzazione, e la razzializzazione delle altre popolazioni, e quando atteggiamenti di discriminazione e colonialità sono giustificati dal metodo scientifico, quindi resi obiettivi nella matrice di un sapere presentato come universale, bè, les jeux sont faits.

Dal macro al micro: il narcisismo delle piccole differenze

Nella piatta e nebbiosa Emilia, parcellizzazione ulteriore della mia posizione geografica, ci sono sei Province, ma l’unica discordanza nel paesaggio coglibile dall’osservatore attento è il numero di portici nelle città che si allontanano dal centro, cioè Bologna. Ferrara fa caso a sé. A Piacenza, la più lontana, mi piacerebbe dire nessuno, ma in realtà non saprei. A Parma si trovano in un solo borgo, in qualche strada a Reggio Emilia, in un numero considerevole di vie a Modena, per poi concludere il tour con un’esplosione di archi a Bologna, Città dei Portici patrimonio UNESCO dal 2021.

La mia casa è a Parma, e le mie origini sono modenesi da parte di madre e reggiane da parte di padre. Questo risibile melting-pot mi è bastato per essere invischiata, fin dall’infanzia, in lotte fratricide sulla differenza di nome e ripieno della pasta fresca – cappelletti? tortellini? anolini? – e per diventare oggetto di osservazioni anatomiche su quanto la mia testa presentasse la tipica quadratura attribuita da parmigiani e modenesi ai nativi di Reggio Emilia. A Parma c’è uno sfottò, nato in ambito calcistico, che ben rappresenta la concezione lombrosiana che si ha da queste parti dei “cugini tristi”:

Pur essendo in pochi, e molto vicini, gli emiliani sembrano divisi da insanabili spaccature, che vanno ben oltre il numero di portici nelle loro città. Come è possibile?

L’essere umano, per ordinare le informazioni e rispondervi con il minimo sforzo, costruisce il proprio sistema di conoscenze tramite processi cognitivi di categorizzazione. Le categorie sono spesso tagliate con il falcetto: per velocizzare le decisioni, le somiglianze fra elementi che appartengono allo stesso gruppo sono accentuate per assimilazione – noi parmigiani abbiamo la testa tonda, e le differenze fra elementi che appartengono a classi diverse vengono estremizzate per contrasto – diversamente dai reggiani che ce l’hanno quadrata. Tutto bene e gran risparmio energetico quando questo processo si attiva per categorie naturali, come “scatole da scarpe” o “rocce”, ma cosa succede quando si aziona per serie dai confini sfumati, come quelle sociali e antropologiche?

L’ago della bilancia lo determina la cultura dominante, che mira a creare una realtà condivisa sostenuta dal consenso sociale intorno ai valori della maggioranza. In un sistema di costruzione della conoscenza che si basa sul confronto sociale, le rappresentazioni stereotipiche del gruppo maggioritario avranno naturalmente un valore positivo, e chi sta fuori sarà valutato negativamente allo scopo di mantenere favorevole l’identità sociale di chi si posiziona nel centro.

Alla base di azioni macroscopiche e divisive (come l’impresa coloniale), potrebbe dunque esserci una microscopica reazione di negazione della minuzia della propria unicità, che la psicoanalisi ha chiamato narcisismo delle piccole differenze. Il neonato, che trova tutti i suoi bisogni soddisfatti senza sforzo, lascia un fantasma di sé nella necessità dell’adulto di sentirsi superiore e speciale, di proiettare fuori le parti che non riesce a digerire o che potrebbero minare il suo ideale dell’io. Il bambino cresciuto, costretto ad arrangiarsi, in nostalgia di quel potere illimitato, categorizzatore seriale, per ripristinare la sua onnipotenza andrà in cerca di soci con i quali proverà a denigrare il vicino di pianerottolo, per poi ingaggiare battaglia con i colleghi di altri uffici, con gli abitanti del paese confinante, con coloro che hanno un incarnato o caratteri sessuali diversi dai propri. Svalutando i tratti differenti sentirà esaltati quelli di cui lui e i suoi sodali sono portatori. Tentando di imporre il suo standard sulla minaccia rappresentata da chi non è come lui, si autoconvincerà di poter superare la fallacia di essere uno tra tanti.

Non nel cielo profondo dunque, né sulle cime tempestose: il viaggio più temibile è quello che separa e allontana dal centro, e decolonizzare lo sguardo l’unico modo per intraprenderlo.

Sulla strada bisognerà cercare di stare con i sensi all’erta, accogliendo quel senso di fragilità che accompagna la nostra singolarità, invece che soffocarlo con alleanze e performance. Nell’incontro con la differenza meglio legarsi le mani e tapparsi la bocca. Quando qualcosa sembrerà buffo, o strano, o barbaro, o attiverà un senso di paternalistica accondiscendenza, e ci balenerà l’idea di intervenire in aiuto con una bianca intelligenza geneticamente superiore, o i nostri denari, o le grandi acquisizioni tecniche e tecnologiche di cui disponiamo, lasciamo perdere. Nelle pause dovremo trovare il tempo per tendere l’orecchio al campanello di allarme che ci dice che è il momento di preoccuparci. Per noi.

Se siete persone nate a Reggio Emilia potrete inoltre fare come me: esercitarvi a occupare meno spazio, e a respirare, mentre vi accarezzate il capo in corrispondenza degli spigoli.

.

Letture:

Q CODE Trimestrale di geopoetica, numero 2: Geografie, Phlegraea, giugno 2022

Visioni:

Tavares Strachan, Hidden Histories – Robert, 2019

Carta di Mercatore

Carta di Peters

Il cugino triste