.

Vien da pensare a Yoko Ono, quella che per molti non è altro che la moglie antipatica di John Lennon, o peggio «la stronza che ha fatto sciogliere i Beatles».

E invece.

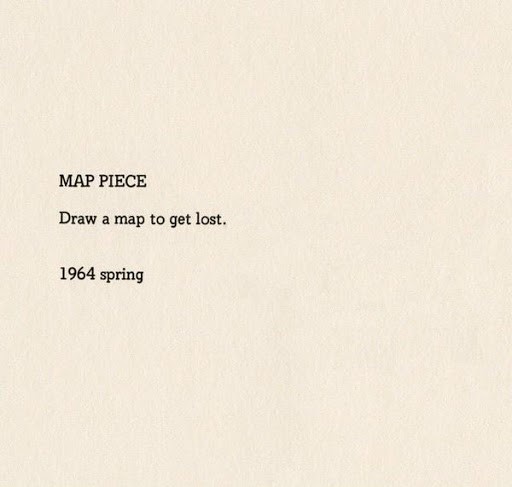

Vien da pensare al suo seminale Grapefruit del 1964, illuminante libretto di Istruzioni per l’arte e per la vita che, in pieno spirito Fluxus, metteva in movimento -materialmente o concettualmente- il fruitore dell’opera, intesa non come oggetto da ammirare ma come attivatrice di spesso scomode esperienze estetiche, dunque etimologicamente conoscitive.

Vien da pensare, in quel seminale libro d’artista, al paradossale invito a disegnare una mappa per perdersi.

Vien da pensarci, immergendosi nelle oltre 450 pagine (ma all’inizio erano più di 1000, si apprende nei ringraziamenti finali) di questa «esperienza visiva» (come la definisce l’autrice stessa poche righe sotto) di Mappe dei nostri corpi spettacolari, primo romanzo della ventottenne londinese Maddie Mortimer da poche settimane pubblicato in Italia da il Saggiatore, in corso di pubblicazione in ben sedici Paesi.

Ci si pensa non solo per l’omonimia «mappe-mappa».

Piuttosto per una comune idea: «bisogna lasciarsi perdere», per dirla con il baudelairiano Walter Benjamin, tra i significati così come tra i significanti.

Sono implacabili, le Mappe di Mortimer, nel loro pervicace disorientare chi legge, a proporre un’esperienza che, sideralmente distante da qualsivoglia intrattenimento, con feroce esattezza articola e intreccia i diversi piani del racconto: la vicenda di Lia, malata terminale di cancro, sposata con Harry e madre dell’adolescente Iris, dei di lei genitori Anne e Peter, dell’amore di gioventù Matthew, che si scoprirà poi essere il padre biologico di Iris.

Detta così è una trama da romanzetto rosa, con l’aggiunta sentimental-melodrammatica della malattia letale.

E invece.

Qui ci si trova in una complessa e raffinata architettura in cui la varietà visuale delle pagine (font di dimensioni diverse, parole a formare linee curve, disegni, contenitori, ambienti), sideralmente distante da qualsivoglia decorazione appare come necessità del significato di debordare, ed essere incarnato, nel significante.

È attraverso la molteplicità dei segni che la fabula prende corpo.

Il corpo (malato e desiderante, accogliente e feroce) è motore e destinazione di ogni pagina, di ogni riga, di ogni parola di questo romanzo profondamente spirituale: «E se il corpo non è l’anima, l’anima cos’è?», direbbe Walt Whitman.

Dolente nella sua esattezza, il romanzo di Mortimer si interroga ripetutamente sui due elementi cardine che lo costituiscono: il linguaggio (un esempio fra molti, gli indimenticabili dialoghi madre-figlia a partire dal suono di alcune parole inventate) e l’arte (reiterati espliciti riferimenti ai mondi delle arti visive contemporanee moltiplicano i piani della narrazione, senza mai divenire didattici o, peggio, pedanti in quanto sempre funzionali al procedere del racconto).

Mortimer, come una guida esperta e un po’ crudele, porta con sé chi legge nei cunicoli del sentire e del vivere della protagonista Lia e di chi le è attorno, poi l’abbandona a un fluire apparentemente caotico di pensieri, associazioni d’idee, immagini, scarti temporali improvvisi, in un procedere rizomatico il cui senso intelligibile affiora per poi divenire carsico e dopo poco ritornare alla luce.

Questo programmatico, magistrale disorientamento produce l’effetto che l’arte dovrebbe sempre avere, forse: approssimarci a qualcosa che non si conosce e che a tratti, come nella poesia, si rivela.

,